美容室の創業計画書の書き方は?記入例やポイントを解説

2025-06-04更新

2025/06/04

建設業の事業を始めるにあたって、資金調達を考えている個人事業主や法人の方の中には、創業計画書の作成を検討している方もいらっしゃるでしょう。特に建設業には特有の注意点があるため、あらかじめ作成時のポイントを押さえておくことが大切です。

本記事では、建設業の方々が創業計画書をどのように記入すればよいのか、記載例と併せてご説明します。事業計画との違いや創業計画書を作成するときのポイントなどもお伝えしますので、参考にしてください。

そもそも創業計画書とは事業計画書の1つで、創業融資の申請をするときに提出する書類のことです。創業融資は事業を開業・起業する際に受けられる融資で、金融機関が提供しています。ただし融資を受けるには審査を通過する必要があり、この時に事業内容や資金調達、および運用の計画などをまとめ、創業計画書として提出します。審査に通るためには、クオリティーの高い創業計画書の提出が必要です。

なお、創業融資を受ける際には、書類の提出を求められるだけでなく、面談も実施されます。創業計画書の内容を質問される可能性もあるので、しっかりと準備しておきましょう。

事業計画書との異なる点は、以下のとおりです。

どちらも事業に関することをまとめる書類であることは一緒ですが、必要になるタイミングが異なります。また、事業計画書はこれまでの実績に基づいて作成しますが、創業計画書はこれからの予測・計画などをメインに記載します。

事業計画書は、事業の拡大を目指すうえで重要な書類です。事業の目的や内容、サービス・商品の特徴、売上や利益に関することなどを、実績に基づいてまとめるため、事業の運営がうまくいっているのか、問題点はあるのかなど、ご自身の事業について振り返る機会になります。

創業計画書は、事業を始める段階でつくる書類で、これからの事業の運営について具体的に考え予測し、計画を立てることを目的としています。開業・起業をしようと思ったきっかけや、経営者であるご自身の略歴、従業員についてなど、事業の詳細を明確化しておくことで、ご自身の考えを整理する機会になります。また、従業員や関係者に事業の内容や方針を理解してもらうためにも役立ちます。

申し込み先によって異なりますが、創業計画書にはテンプレート(書式)が用意されていることがあります。テンプレートがある場合は、そちらを活用するとよいでしょう。

日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合には、Webサイトから創業計画書のテンプレートを手に入れられます。テンプレートを使用せず、ご自身で作成したものの提出も認められていますが、公式の書式には必要な項目の欄が網羅的に用意されているので、ご自身で作成するにしても、内容は確認しておきましょう。日本政策金融公庫のテンプレートは、以下でダウンロードできます。

しかし慣れていない方には、日本政策金融公庫のテンプレートへの記入は難易度が高く感じられるでしょう。そのようなときは「資金調達ナビ」がおすすめです。記載例や記載する際のポイントを参照しながら項目に沿って入力していくだけで、簡単に創業計画書を作成できます。

なお、地方自治体の制度融資や民間金融機関に創業融資を申し込む場合には、それぞれのWebサイトや窓口で創業計画書のテンプレートを入手することが可能です。ご自身が創業融資を受けようと思っている機関のWebサイトを参照するか、直接連絡をして確認してみましょう。ただし、地方自治体によって記載のルールが異なる場合もあるため、注意が必要です。

建設業の開業・起業を考えていて、創業計画書の記入が初めてという場合「創業計画書にどのような内容を書けばいいのかわからない」「創業計画書のわかりやすい記入例が知りたい」といった方もいらっしゃるでしょう。建設業の創業計画書の書き方とその記入例をご紹介します。

※各項目の挿入画像は内装工事業の記入例となります。

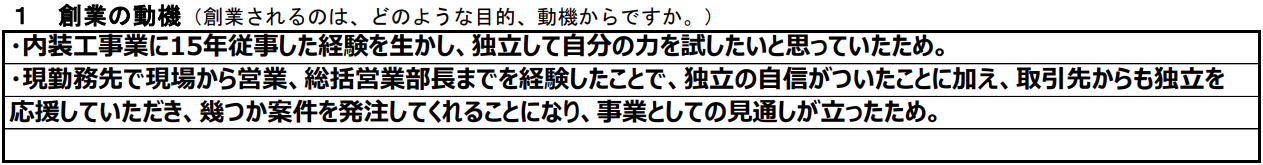

まずは、開業・起業に至った理由や動機を記載します。開業に向け段階を踏み建設業に関する知識・技術をしっかりと身に付けてきたことや、建設業の経験を基に解決したいと思っている問題があることなど、ご自身の状況を具体的にアピールしましょう。具体性のある記載ができれば、事業に対する熱意や意志を伝えられます。なお、創業計画書の書式に書ききれない場合は、別紙を一緒に出すことも可能です。

【記入例】

「高校を卒業してから18年ほど、塗装工事業に取り組みながら開業を目指し、大規模案件を請け負って取引先の信頼を獲得したり、各種資格を取得したりすることに努めました。開業にあたり必要な自己資金が集まり、継続的に案件をいただける取引先が見つかったことから、このタイミングでの開業に至りました。開業後は、既存の取引先との取引はもちろんのこと、新規の顧客獲得に向けてさらに人脈を広げながら、事業の拡大につなげようと考えています。」

創業の動機は、急な思い付きではなく、継続的に準備してきたものであることを伝えられると理想的です。また、創業に必要なスキルや知識が身に付いていることもアピールしましょう。なぜこの時期に創業するのか、創業後はどういったことを実現しようとしているのか伝えるのも大切です。

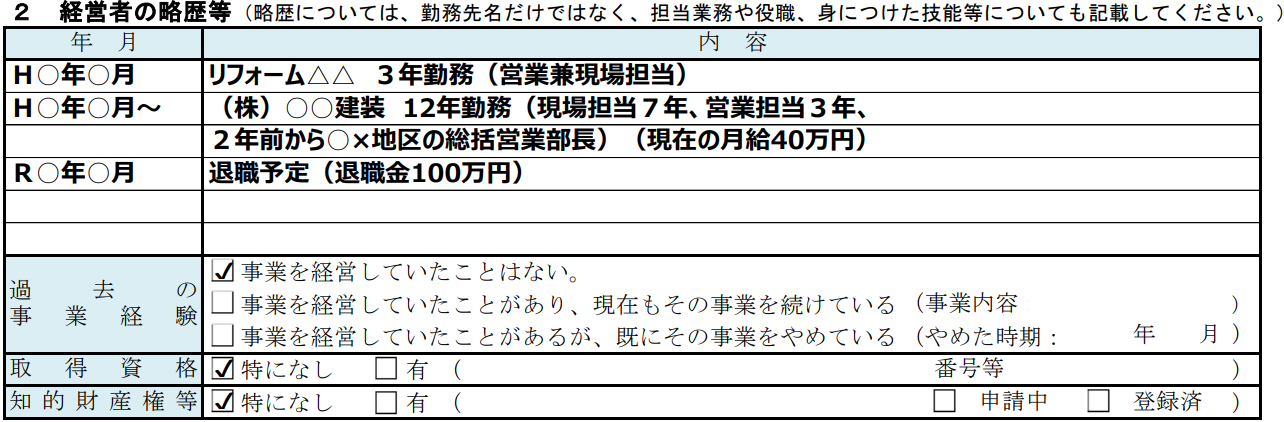

経営者の略歴等を書いていきます。この項目には、学歴や、経歴、事業経験、資格、知的財産権等について記載します。

ただ名称や年数だけを記載するのではなく、実際にどういった経緯で何にどのように携わり、何を得たのかなどを、具体的に説明することが大切です。大規模な案件をこなした経験や、精通している技能などがあれば、ご自身のアピールに役立ちます。なお、マネジメントや経理の経験などもあれば、積極的に記載してアピールしましょう。

4つの欄に分けられるので、各項目に分けて記入例をご紹介します。

(1)年月・内容

【記入例】

平成◯年◯月 ○○大学卒業

平成◯年◯月~ 株式会社△△(現場担当3年、営業4年)

平成◯年◯月 1級建設機械施工管理技士 取得

平成◯年◯月~ 株式会社□□建設(現場担当4年、営業4年)

令和◯年◯月 退職

経営者の略歴の年月・内容の欄には、アルバイトの実績や専門学校の学歴なども記載します。経理やマネジメント、営業などの実績も有利に評価される可能性が高いので、しっかり記入しておきましょう。なお、書ききれない方は、別紙参照との旨を書いて別紙を付けることも可能です。

(2)過去の事業経験

当てはまる枠内にチェックを入れます。

【記入例】

✓ 事業を経営したことはない。

事業を経営したことがあり、現在もその事業を続けている。

(⇒事業内容: )

事業を経営したことがあるが、その事業をやめている。

(⇒やめた時期: 年 月)

以前に事業を営んだことがあり、万一失敗した経験があったとしても、隠さずに記載することが大事です。ただし、その場合は廃業になった原因などをたずねられる可能性がありますので、答えられるように準備しておきましょう。

(3)取得資格

この欄でも、該当する枠内にチェックを入れます。

【記入例】

取得資格: 特になし ✓有(1級建設機械施工管理技士 番号等 A123456789)

事業に関連性のある資格は、すべて記載しましょう。この項目でも書ききれない場合には、別紙に記載して提出することも可能です。

(4)知的財産権等

取得資格の欄と同様、当てはまる項目にチェックします。

【記入例】

知的財産権:✓特になし 有( 申請中 登録済 )

取得資格の欄と同じく、事業にかかわる知的財産権は漏れなく記載します。知的財産権が多く欄に記載しきれない場合は、こちらも別紙に記入して添付しましょう。

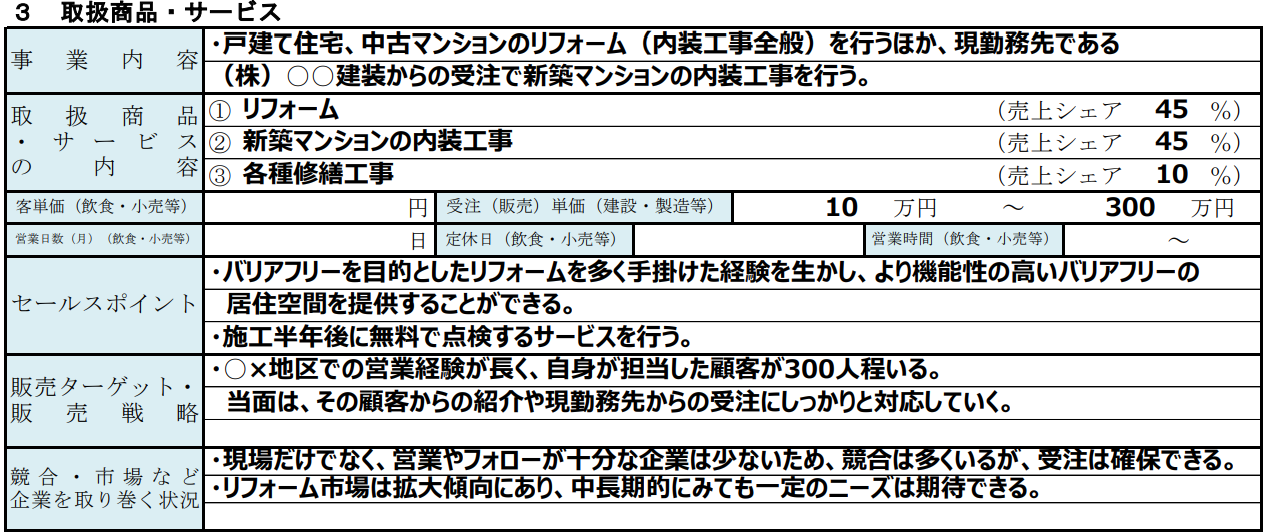

次に、事業で提供しようと思っている商品やサービスについて記載します。商品・サービスを「住宅リフォーム」「修繕工事」などのように詳しく記載し、セールスポイントや販売するターゲットおよび戦略、競合他社や市場などの企業を取り巻く状況についてまとめます。

どのような商品・サービスなのかをわかりやすく書くことや、売上シェアも忘れずに記載することが大切です。販売するターゲット・戦略の欄には、だれに何をどのように販売するのか、どのような営業活動をして顧客を獲得するのかなども整理してまとめましょう。また、企業を取り巻く状況の欄には、競合他社や市場を分析し、そこから導き出された競争優位性獲得の方法を記載するとよいでしょう。

取扱商品・サービスの記入例は、取扱商品・サービスの内容、セールスポイント、販売ターゲット・販売戦略、競合・市場など企業を取り巻く状況の4つに分けてご紹介します。

(1)取扱商品・サービスの内容

【記入例】

1.住宅リフォーム 200万円~ (売上シェア65%)

2.内装リフォーム 30万円~ (売上シェア25%)

3.各種修繕工事 10万~ (売上シェア10%)

売上シェアが高い順から、取扱商品・サービスを記載していきましょう。なるべく専門用語を使用せずに記載することが大事なポイントです。なお、記載しきれない場合は別紙を付けて提出します。

(2)セールスポイント

【記入例】

住宅リフォームと内装リフォームのどちらにも携わってきた経験から、デザイン性だけでなく機能性も考慮しながらリフォームを手掛けることができます。また、営業経験があるため、顧客のニーズを汲み取りながらより希望に近く満足度の高い施工を行うことができます。

自社で扱う商品・サービスのセールスポイントは、他社との違いや差別化できるポイントを記載すると効果的です。

(3)販売ターゲット・販売戦略

【記入例】

当分の間は、取引予定の不動産会社からの紹介などを活用し、○○エリアでの営業活動を行って、知名度の確保に取り組みます。店舗の周りの住宅街にも築20年を超える建物が多く、潜在的な需要があると考えられるため、訪問や広告の配布を行って顧客獲得に尽力します。

だれに、何を、どのように販売・集客するのかを、明確に記載しましょう。

(4)競合・市場など企業を取り巻く状況

【記入例】

建設業の企業の中には、実績や知識を持っていてもマーケティングや営業のスキルがないことで、新規顧客の獲得に苦戦しているケースが多くあります。しかし、当社は代表自身の営業経験を活かして新たな取引先を開拓し、技術力のある職員とつないでお互いが満足のいく取引を行うことができます。

市場や競合企業の状況を述べた後に、自社ではどういった解決策があるのか、具体的に説明できると良い印象を与えられる可能性があります。

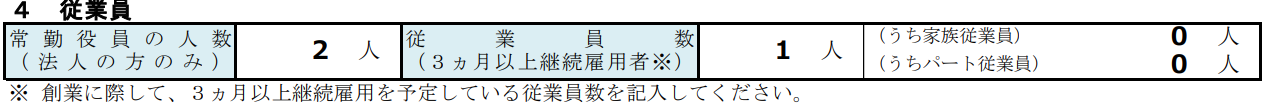

創業の際に雇用する従業員の予定数を、具体的に記載します。極端に多すぎたり少なすぎたりと、予定している業務量や売上と矛盾しないように注意が必要です。なお、従業員を雇用しない場合には、面談の際にご自身が体調不良などで業務ができなくなった際の対応策を尋ねられる可能性があります。

【記入例】

(1)常勤役員の人数(法人の方のみ)

1人

(2)従業員数(3か月以上継続雇用者※)

2人

(うち家族従業員)

1人

(うちパート従業員)

1人

このとき記載するのは、3か月以上続けて雇用する予定の従業員についてです。

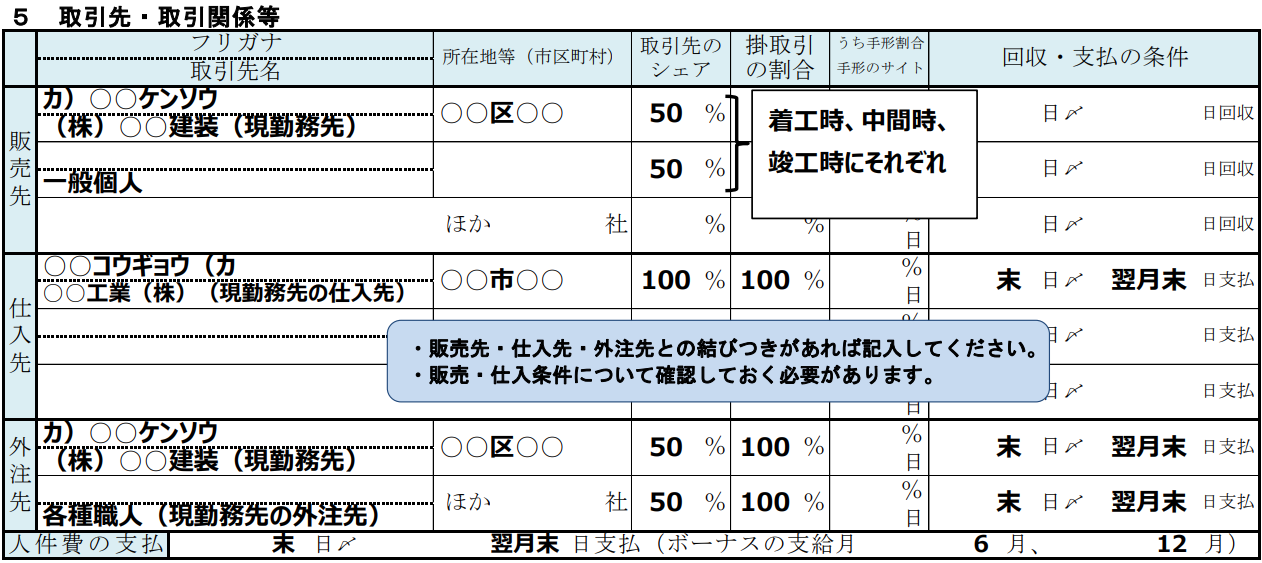

創業計画書には取引先や取引関係に関する記載欄があり、販売先、仕入先、外注先、人件費の支払といった項目があります。ここには取引先の会社名や所在地、シェア、掛取引の割合、回収および支払の条件など細かく記入します。なお、会社名の横に「取引先からの紹介」など、関係性を記載しておくと、実現性の高さをアピールできます。これまでの実績から取引が確定している顧客がいる場合は、創業計画書とは別に顧客リストとしてまとめて添付しましょう。なお、顧客が個人の場合には、「一般個人」と記載すれば問題ありません。

取引先・取引関係等の記入例は販売先、仕入先、外注先、人件費の支払に分けてご紹介します。

(1)販売先

【記入例】

| 取引先名(所在地等(市区町村)) | シェア | 掛取引の割合 | 回収・支払の条件 |

|---|---|---|---|

| 株式会社◯◯(○○県○○市) | 60% | 100% | 末日〆 翌々1日回収 |

| 一般個人(○○エリア○○住宅街) | 40% | 100% | 末日〆 翌々1日回収 |

個人との取引の場合には、一般個人として記載します。なお、ターゲットとして特定のエリアを予定している場合は、括弧内に市区町村やエリアなどを記入しておきましょう。

(2)仕入先

【記入例】

| 取引先名(所在地等(市区町村)) | シェア | 掛取引の割合 | 回収・支払の条件 |

|---|---|---|---|

| 株式会社◯◯(前勤務先の取引先)(○○県○○市) | 100% | 100% | 末日〆 翌々1日支払 |

仕入先の見当がついている場合は、記載しましょう。細かく決まっていれば、事業を実現できる可能性が高いとして高く評価される可能性があります。

(3)外注先

【記入例】

| 取引先名(所在地等(市区町村)) | シェア | 掛取引の割合 | 回収・支払の条件 |

|---|---|---|---|

| 株式会社◯◯(前勤務先の取引先)(○○県○○市) | 70% | 100% | 末日〆 翌々1日支払 |

| 各種職人 | 30% | 100% | 末日〆 翌々1日支払 |

この欄には、従業員ではなく、外部に業務委託するものを記載します。

(4)人件費の支払

【記入例】

末日〆翌月25日支払(ボーナス支給月 なし 月、 月)

人件費の支払の欄には、従業員の給与や賞与、役員報酬を支払う日の予定を記載しましょう。

本人もしくは法人代表者、または配偶者が経営している企業がある場合には、関連企業として「企業名」「代表者名」「所在地」「業種」を記入します。関連企業がなければ、空欄のままで問題ありません。

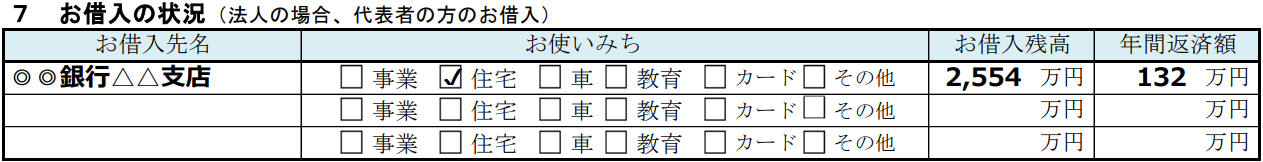

借入の状況について、借入先名や、借入金の用途、借入残高、年間返済額を借入先ごとに記載します。事業に関係のない個人の借入状況についても記載が必要です。住宅・車・教育などのローンは、延滞せずに支払っていれば借入状況に不利に働くことは少ないため、隠さず正直に記載しましょう。虚偽の内容を記載していることが発覚すれば悪い印象を与えてしまうので、各ローンの返済予定表を見ながら、正確に記載することが大切です。手元に返済予定表がない場合には、借入先に発行を依頼します。

【記入例】

| お借入先名 | お使いみち | お借入残高 | 年間返済額 |

|---|---|---|---|

| ○○銀行○○支店 | 事業✓住宅 車 教育 カード その他 | 2,000万円 | 100万円 |

| ○○銀行○○支店 | 事業 住宅 車 教育✓カード その他 | 20万円 | 5万円 |

日本政策金融公庫は、借入状況を調査できます。漏れなく記載するようにしましょう。

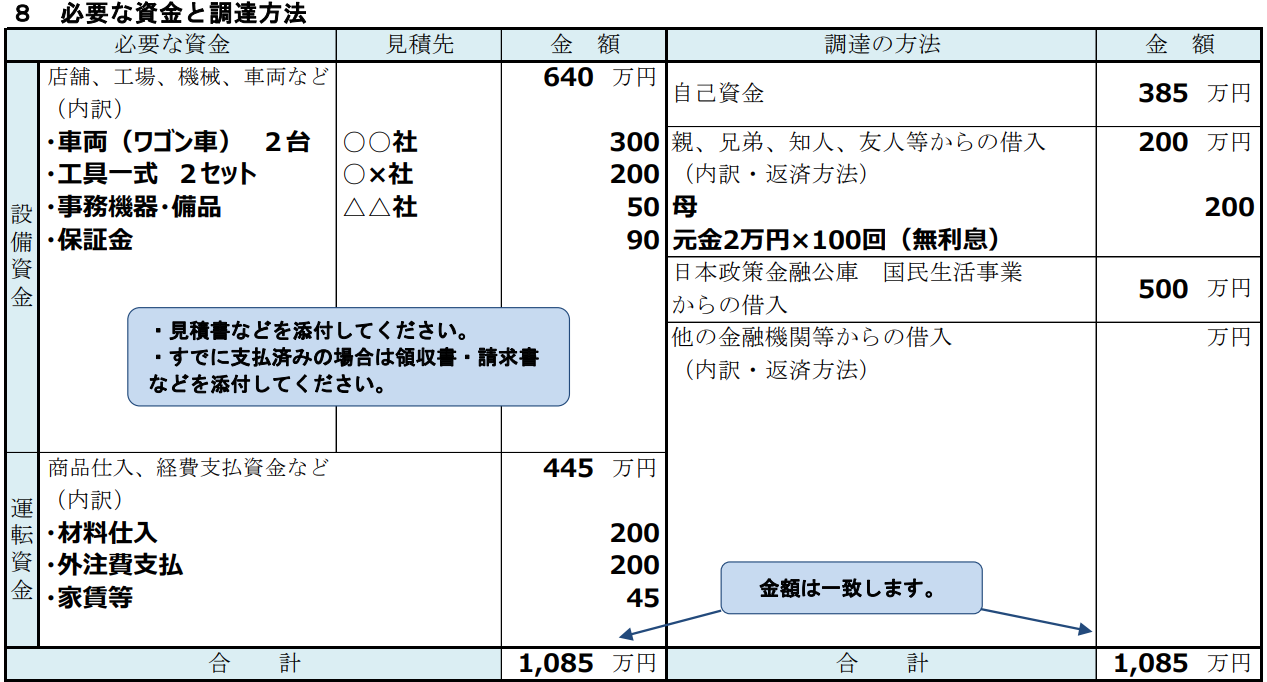

設備資金や運転資金について、いくら必要で、どのような方法でいくら調達するのか、具体的に記載します。設備資金とは、事業用の車両や事業で使用する設備や機械などの購入、更新、修繕などで一時的に発生する費用のことを指します。一方、運転資金とは事業の運営において継続的にかかる材料の仕入費用や従業員の給料、電気やガスなどの利用料などを指します。

設備資金について詳しく知りたい方は、以下をご確認ください。

必要な資金と調達方法を記載する際には、必要な資金の額と調達を予定している資金の額の合計が一致している必要があります。また、確実に融資を受けるためには、自己資金の準備も必要です。自己資金を確保していることをアピールできれば、事業に対する誠意や計画性を認めてもらえる可能性があります。

必要な資金としては「設備資金」「運転資金」「必要な資金の合計」の3項目、調達方法としては「自己資金」「親、兄弟、知人、友人などからの借入」「日本政策金融公庫などからの借入」「他の金融機関などからの借入」「調達方法の合計」の5項目があります。それぞれの記入例をご紹介します。

(1)設備資金

【記入例】

| 必要な資金 | 見積先 | 金額 |

|---|---|---|

| 店舗、工場、機械、車両など | - | 230万円 |

(内訳)

| 車両1台 | ◯◯自動車 | 200万円 |

| 法人設立費用 | ○○司法書士事務所 | 30万円 |

設備資金の欄には、金額が10万円以上のものを記入します。設備資金として書いた項目は、見積書も提出することで金額の根拠を証明できます。

(2)運転資金

【記入例】

| 必要な資金 | 金額 |

|---|---|

| 商品仕入、経費支払資金など | 1296万円 |

(内訳)

| 材料仕入(1か月252万円×3か月) | 756万円 |

| 人件費(1か月80万円×3か月) | 240万円 |

| 家賃(1か月60万円×3か月) | 180万円 |

| 水道光熱費(1か月40万円×3か月) | 120万円 |

運転資金は、実際に事業が始まった時点をイメージして、具体的に見積もることが大切です。

(3)必要な資金の合計

【記入例】

合計:1526万円

必要な資金の合計欄には、設備資金と運転資金を合計した金額を記載しましょう。

(4)自己資金

【記入例】

| 調達の方法 | 金額 |

|---|---|

| 自己資金 | 520万円 |

起業するにあたり、ご自身で用意していた資金の金額を記載します。日本政策金融公庫から融資を受ける際に必要な自己資金の割合は定められていませんが、創業時に調達した資金に対する自己資金の割合は、平均して2割ほどとされています。

参照:日本政策金融公庫「Q9 自己資金はいくらあれば融資を受けられますか。」 ![]()

(5)親、兄弟、知人、友人などからの借入

【記入例】

| 調達の方法 | 金額 |

|---|---|

| 親、兄弟、知人、友人などからの借入 | 220万円 |

(内訳・返済方法)

母

元金◯万円×◯回(年率◯.◯%):120万円

知人

元金◯万円×◯回(年率◯.◯%):100万円

親しい仲であっても、借入がある場合は「金銭消費貸借契約書」を作成します。また融資の審査で金銭消費貸借契約書の提出を求められる可能性もあります。

(6)日本政策金融公庫などからの借入

【記入例】

| 調達の方法 | 金額 |

|---|---|

| 日本政策金融公庫などからの借入 | 686万円 |

この欄には、日本政策金融公庫からの借入金額を記入します。必要な資金(設備資金と運転資金)の合計から、自己資金と親・兄弟・知人・友人などからの借入、他の金融機関からの借入額の合計を差し引いた金額となります。

(7)他の金融機関などからの借入

【記入例】

| 調達の方法 | 金額 |

|---|---|

| 他の金融機関などからの借入 | 100万円 |

(内訳・返済方法)

○○銀行○○支店

元金◯万円×◯回(年率◯.◯%):100万円

他の金融機関などからの借入については、別途、返済予定表も提出します。

(8)調達方法の合計

【記入例】

合計:1526万円

「自己資金」、「親、兄弟、知人、友人などからの借入」、「他の金融機関などからの借入」、「日本政策金融公庫などからの借入」の合計額を記入します。

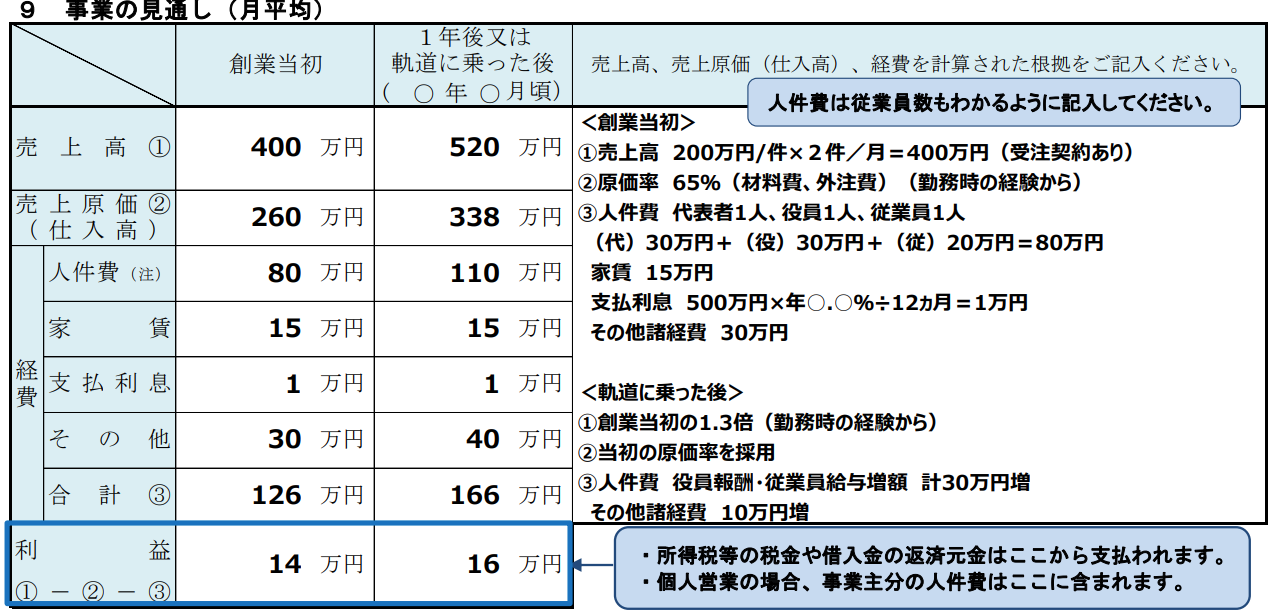

続いて、事業の見通しについて「創業当初」と「1年後、または軌道に乗った後」それぞれの売上高、売上原価(仕入高)、経費、利益の、月平均の見込み額を記載します。また、その見込み額を算出した根拠も記入する必要があります。

建設業の売上高の欄は、平均受注単価×1か月の受注件数で計算しましょう。売上原価(仕入高)の欄には、これまでの経験などを参考に、大まかな原価率を考慮して算出します。売上原価(仕入高)は、売上に原価率を掛けることで計算できます。経費については、前述の運転資金の金額を記載しましょう。最後に、利益の欄には売上の金額から売上原価(仕入高)、経費の額を差し引いた金額を書きます。

1年後、または軌道に乗った後の欄には、利益が上がった金額を記載します。軌道に乗ることを見込めない事業では、融資の審査に通過できない可能性があります。見込み額を算出した根拠を具体的に記載することで説得力を示せるので、詳しく書くことをおすすめします。

| 創業当初 | 1年後または軌道に乗った後( 年 月頃) | |

|---|---|---|

| 売上高1 | 195万円 | 234万円 |

| 売上原価2(仕入高) | 117万円 | 141万円 |

| 経費(人件費) | 11万円 | 16万円 |

| 経費(家賃) | 15万円 | 15万円 |

| 経費(支払利息) | 2万円 | 2万円 |

| 経費(その他) | 11万円 | 16万円 |

| 経費(合計3) | 39万円 | 49万円 |

| 利益1-2-3 | 39万円 | 44万円 |

売上高、売上原価(仕入高)、経費を計算した根拠

創業当初:

1.売上高

7,500円(平均の単価)×10人/日×26日=195万円

2.原価率 60%(勤務時の経験から)

3.人件費 パート1人 時給800円×5時間/日×26日=11万円

家賃 15万円

支払利息 600万円×年○.○%÷12か月=2万円

その他 通信費、光熱費など 11万円

1年後または軌道に乗った後:

1.創業当初の1.2倍(勤務時の経験から)

2.当初の原価率を採用

3.人件費 パート1人増 5万円増

その他、諸経費 5万円増

創業当初の利益が多少マイナスであっても、それが融資へ多大な影響を与える可能性は低いと考えられます。なお、個人事業主は、ご自身の人件費を経費として計上することはできません。

最後に、書ききれなかったアピールポイントや、事業の見通しに関する根拠の詳細などがあれば自由記述欄に書きましょう。融資を受けるに値する事業であることを自由にアピールできる項目です。例えば、開業・起業する事業に対する考えや意欲、顧客満足度のアップに関する取り組み、環境への配慮などです。積極的に記載すると、審査に有利となることが期待できます。

画像引用:創業計画書記入例(内装工事業)|国民生活事業|日本政策金融公庫 ![]()

建設業の創業計画書は、単に必要事項を記載すればよいわけではありません。作成するときには、いくつかの注意点があります。ここでは建設業の創業計画書を書くときのポイントについて、4点解説します。創業融資を確実に受けるためにも、あらかじめチェックしておきましょう。

日本政策金融公庫のWebサイトでは、創業計画書のテンプレートを取得したり、記載例を確認したりできます。この記入例を参考に創業計画書を作成するのは問題ありませんが、そのまま真似して書くのは避けた方が無難です。日本政策金融公庫の記入例は、必要最低限の内容が例として示されているものなので、実際の創業計画書としては十分だと認定されない可能性があります。指定された記載事項を充実させることを意識して、詳しくていねいに書くよう心掛けましょう。

また、決められたフォーマットは維持しつつも、実際にご自身が考えて計画したと伝わるように、自分の言葉・表現で書くことも重要です。

創業計画書では、これまでに取得した資格や自社の強みをはっきりアピールすることが大事です。特に建設業に関しては、資格が必要になる業種も多いうえ、実績やスキルの豊富さなどが信頼性の高さを証明できるデータとなります。具体的な資格の活用例や案件の成功例なども記載できると、より審査通過にプラスに働くことが期待できます。

創業計画書を書くときには、事前に競合や市場をリサーチし、他社との差別化についての内容を盛り込むことを意識しましょう。ただし、このときに注意したいのは、実現が難しい過大な目標などを提示することは避けるべきという点です。

創業融資の提供元は、融資で提供した資金がきちんと返済されるかどうかを確認しています。そのため、客観的なデータに基づき、実現可能な数値を示すことが大切です。できるだけ、信憑性の高いデータや統計を集めて、説得力が増すように記載しましょう。

なるべく専門用語を使わずに、だれが読んでもわかるような内容にするよう心掛けましょう。なぜなら、融資の提供元の担当者が、建設業に関する専門用語を知っているとは限らないからです。読みにくい文章よりも、読む人を配慮している文章の方が良い印象を与えます。

また、わかりやすい文章にすることで、伝えたい意図をきちんと理解してもらえる可能性が高まります。どうしても専門用語を使わざるを得ない場合には、説明を一緒に書くなどの配慮が必要です。

創業融資を受けるためには、充実した内容の創業計画書を作成する必要があります。

しかし、創業計画書を書く機会はめったにないため、難しく感じる方も多いでしょう。そういったときに活用したいのが、創業計画書の作成サービスです。創業計画書の作成サービスを使用すれば、クオリティーの高い創業計画書を効率的に作成できます。

「資金調達ナビ」の「創業計画をつくる」なら、フォーマットに沿って記入するだけで、簡単に創業計画書を作成できます。通常、コンサルタントや税理士に依頼すると費用がかかりますが、このツールを使えばWeb上で無料で作成できるため、創業時の資金負担を抑えられます。

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役。早稲田大学理工学部応用化学科卒。都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業。現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行う。

タグ: